“Ruggine”: da Torino per raccontare il male, omaggiando Kubrick ed il grande cinema.

Da Alessandro Maldera

Aprile 06, 2012

“Ruggine”, il quarto lungometraggio di Daniele Gaglianone.

Un film la cui visione ci stava sfuggendo, che sicuramente alcuni di voi avranno visto e sui cui vale la pena spendere qualche parola. A cominciare dal tema trattato per esempio, così terribilmente quotidiano, per arrivare ad alcune curiosità legate alla sfera prettamente estetico-formale dell’opera.

Nato ad Ancona ma trasferitosi a Torino con la famiglia all’età di sei anni il regista è cresciuto, anche e anzitutto professionalmente, nel capoluogo sabaudo divenendo uno degli esponenti di punta del documentarismo, torinese prima italiano poi.

“Ruggine”, uscito lo scorso settembre e prodotto dalla onnipresente Fandango, arriva dopo altri tre lunghi realizzati a partire dal 2000 e si stabilisce come una sorta di dichiarazione d’intenti del cinema creato finora da Gaglianone. Rivisitare, ripercorrere il passato per tentare di comprendere e vivere il presente puntando la lente d’ingrandimento tanto sul cambiamento della società quanto sull’animo dei protagonisti, con lo spettatore che spesso e volentieri viene chiamato ad un coinvolgimento diretto.

Basato sull’omonimo romanzo di Stefano Massaron, co-autore della sceneggiatura assieme allo stesso regista e al torinese Alessandro Scippa, il film pone al suo centro la drammatica e purtroppo sempre attuale piaga della pedofilia. Se la ruggine corrode il metallo indebolendolo allora la violenza e il male lacerano l’innocenza dei più piccoli lasciando ferite difficilmente rimarginabili e con le quali, purtroppo, si è destinati a convivere.

Accompagnato da un commento musicale minimale e “metallico”, figlio della colonna sonora firmata da “Le luci della città elettrica”, Gaglianone muove – e bene – la macchina da presa (mdp) sovrapponendo e alternando con precisione due piani narrativi differenti.

Da una parte osserviamo il gioco e le scorrerie di un gruppo di bambini, per lo più figli d’immigrati, che agitano una desolatissima periferia di una non ben precisata città del nord all’inizio degli anni ’70 mentre dall’altra squadriamo alcuni di loro che, ormai grandi e alle prese con diverse situazioni di vita, hanno le facce e i corpi di Accorsi, Mastandrea e Valeria Solarino.

Lo squallore del paesaggio che fa da sfondo al primo livello sta tutto in quel cimitero di macchine abbandonate trasformato in parco giochi dai ragazzini, con il “castello” (un paio si silos abbandonati) a fare da loro tana.

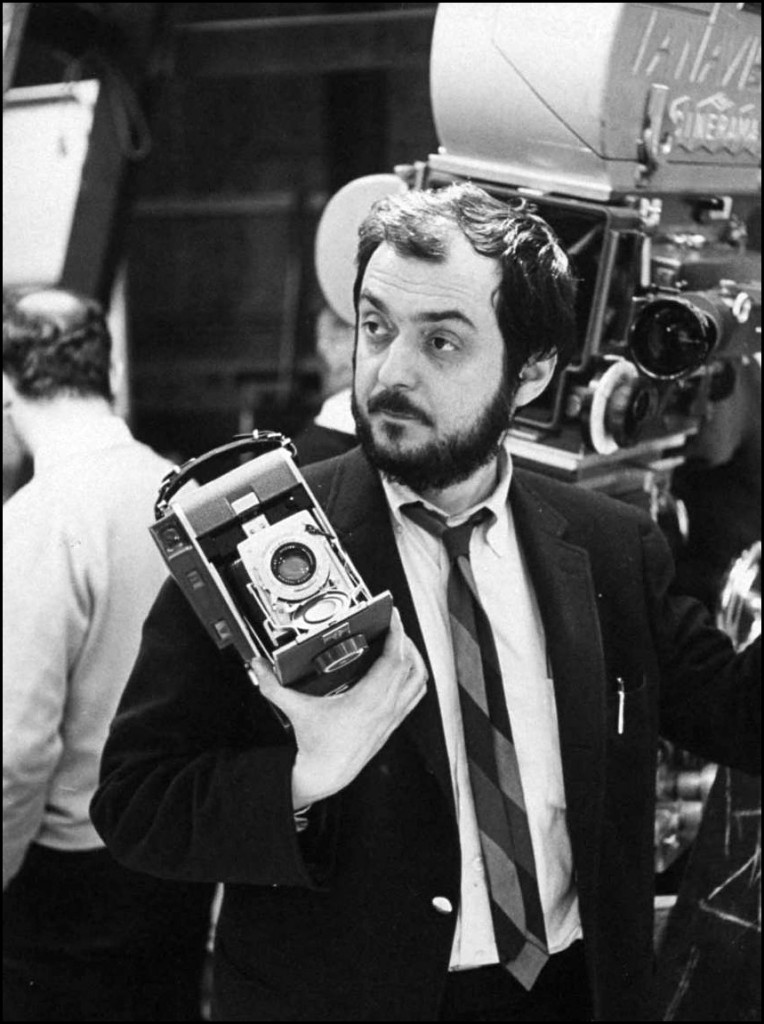

Ed è qui che Gaglianone rende esplicitamente omaggio a uno dei grandi del cinema mondiale, Stanley Kubrick.

L’autore, infatti, traduce visivamente la sfida con un altro gruppo di bambini per avere il possesso del “castello” spingendo in avanti la mdp e seguendo l’avvicinamento degli “assalitori” come nel grande capolavoro Full Metal Jacket, quando la truppa di Joker e Cowboy s’inoltra tra gli edifici della città di Hue uscendone vincitrice (prima di incontrare il cecchino) con la celebre “Surfin’ Bird”.

Ad unire le due linee temporali e le ferite ancora, inevitabilmente, presenti nei protagonisti adulti, il trauma subito da piccoli con l’arrivo nel quartiere del medico-orco Boldrini, interpretato da un magistrale Filippo Timi.

Una recitazione esasperata la sua che però deriva dalla dichiarata personificazione del male visto dai più piccoli, quella che le favole tradizionalmente attribuiscono all’uomo nero. Inquadrato e “identificato” esteticamente da Gaglianone come l’Anton Chigurgh dei Coen (Non è un paese per vecchi ndr), l’orco di Timi ama passare spesso dall’autolavaggio quasi a smacchiarsi, intonare arie che diventano immediatamente inquietanti perché lo spettatore sa che rappresentano un supporto alle sue deplorevoli azioni di violenza.

Una violenza celata sapientemente – e anche furbescamente – dal regista così da non incappare in inutili e gravi esteriorizzazioni, come accade nella scena del primo stupro-omicidio: un quasi primo piano sul dott. Boldrini che, cantando l’aria di Donizetti “Una furtiva lagrima”, in un secondo momento si allontana in controluce tenendo in mano un indumento della piccola vittima.

L’uso ben studiato delle luci e lo scontro tra bene e male, sembrano rimandare inevitabilmente a un altro grande capolavoro cinematografico ovvero “La morte corre sul fiume”, film di Charles Laughton del ’55 con Robert Mitchum. Come accadeva in questo film, nello specifico con l’attore finto pastore intento a perseguitare due bimbi rimasti soli a casa, anche in “Ruggine” le ombre dell’orco-Timi, quelle viste nella scena della visita a una bambina per esempio, sono ricercatissime nella loro espressione e, fatte chiaramente le dovute proporzioni, terribilmente simili per quanto riguarda la loro funzione semantica.

I punti interrogativi che sembrano disegnati dagli sguardi adulti di Accorsi, Solarino e del bravo Mastandrea sono gli stessi di noi spettatori. Perché? Ma non c’è spiegazione davanti a tanta malvagità, solo una grande voglia di combatterla.

Matteo Giachino

Alessandro Maldera

Giornalista, ha collaborato per molti anni con testate giornalistiche nazional e locali. Dal 2014 è il fondatore di mole24. Inoltre è docente di corsi di comunicazione web & marketing per enti e aziende